3. La revolución de la fotografía

Para que un adelanto técnico o tecnológico pueda desarrollarse y expandirse, la sociedad debe estar preparada para recibirlo. Por ejemplo, muchos de los inventos que proyectó el genio de Leonardo Da Vinci, tuvieron consecuencias sociales solo siglos después, cuando la humanidad alcanzó la madurez requerida.

Según Walter Benjamín, la fotografía nace con las revoluciones sociales; viene de la mano del socialismo . Un proyecto igualitario será paralelo a una aprehensión de la realidad también al alcance de todos. Hasta los albores del siglo XIX, las entidades encargas de la producción de las imágenes estaban controladas por las instancias de poder: la iglesia y la corona. Si la momificación estaba sólo al alcance de los faraones más no de los plebeyos, también durante la Edad Media, la posibilidad de contar con un retrato propio dependía, evidentemente, de los recursos. La nobleza no solo podía contratar los servicios de un oficioso retratista que inmortalizaba su apariencia física, sino que también podía conminarlo a que retoque la realidad. Durante los reinados de Luis XV y Luis XVI (segunda mitad del siglo XVIII), fue de lo más normal presionar al artista para que disminuya las exageraciones y aumente las carencias. El retratado no solo esperaba ser plasmado como protagonista de una escena que lo ensalce, sino que demandaba que su constitución física debería encajar dentro de los estándares de belleza de la época, aunque esto significara falsear la realidad. Un hecho que, incluso en nuestros días, todavía se repite, pues todo buen retratista sabe que para satisfacer al máximo a su cliente, deberá hacerlo lucir más joven e importante.

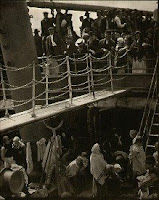

Con el ascenso de la burguesía, se apodera de la sociedad un deseo de objetivización del mundo, impulsado por la Ilustración y su aspiración a un conocimiento exacto de todo lo que se refiere al universo sensible . En contraste con la pintura de las épocas feudales, la fotografía se vuelve más fiel y eficaz para documentar el comportamiento humano. Entonces la fotografía le debe su existencia a la necesidad de un mundo más fiel y al alcance de un mayor número de individuos. Ya el costoso retrato al óleo estaba siendo sustituido por la miniatura, que, si bien no era del todo accesible, representaba las intenciones de la nueva burguesía de autentificar su estatus por todos los canales tradicionales y aquellos nuevos que los sustituirán de formas, más o menos efectivas. De la miniatura se paso al fisionotrazo y luego a la silueta, muy en boga en los años que sucedieron a la Revolución Francesa. Técnicas estas que permitían una inversión más modesta y una representación menos estridente. De esta forma, las nuevas capas sociales que empezarán a regir el devenir cultural, cuentan con sus propios medios productores de significados.

En el año 1816, El químico francés Nicéphoro Niepce inventa el proceso químico que dará lugar a la impresión, en una placa soporte, de los fotones emitidos por un objetivo, a través de la primera cámara fotográfica. El proceso de captación de luz o exposición, era excesivamente largo (en circunstancias óptimas alrededor de 20 minutos) por lo que las primeras tomas que se realizaban eran netamente de ambientes inanimados. La posibilidad del retrato fotográfico, la necesidad individualista de la que habla Gisele Freund , aun requiere una madurez técnica, y además la dinámica social de la inminente revolución industrial, no dejaba tiempo para las vanidades. A finales de la década del treinta de aquel siglo, el francés Jacques Daguerre y el inglés Wlilliam Fox Talbot, por distintos caminos simplifican el proceso fotográfico y entonces la fotografía pasará a formar parte de la sociedad como el mecanismo generador de imágenes más efectivo e inmediato. Tres son los aspectos, a criterio de Roman Gubern, los que constituyen la novedad revolucionaria de la fotografía: Su carácter tecnológico y no artesanal; la ilimitada posibilidad de reproducirse; y la elevada accesibilidad que demostró la fotografía desde un principio .

4. Fotografía y sociedad.

Paralelamente a las facilidades técnicas que dieron cabida a la fotografía, están las necesidades sociales que la engendraron. La cultura de la letra, apegada a ambientes de ocupación más holgados, cede terreno a la cultura de la imagen, más consecuente con una sociedad acelerada. La crónica escrita encontrará en la fotografía un sucedáneo económico y casi perfecto. Los daguerrotipos vienen a ser el símbolo gráfico de la acumulación, pues dan cuenta de una sociedad que galopa hacia el capitalismo con la ligereza que demandan los agresivos nuevos medios de producción. La posibilidad de coleccionar -de acumular- imágenes, encuentra en la reproducción fotográfica su mejor aliado.

De todas formas los primeros soportes fotográficos no son baratos. La invención de la postal sigue abriendo el camino de la accesibilidad fotográfica, y crea una interesante modalidad de comunicación social: el intercambio de imágenes. Mientras que los estratos bajos acceden a la postal, acceden a la información; tienen acceso visual a lugares que de otro modo jamás percibirán. De alguna forma, el mundo empieza a tener distancias más cortas. Por su parte las élites, poseedoras de postales in situ, cuentan con un argumento que legitima su estatuto privilegiado de viajero, acentuado con la arremetida de los nuevos medios de transporte que impulsarán el turismo. Por supuesto, la clase media, que en todos los campos empieza a vigorizarse, en la fotografía encuentra una plataforma hecha a su medida. Mientras las elites desdeñan la labor fotográfica -no así la fotografía-, y mientras las clases populares siguen al margen de la tecnología, el fotógrafo por excelencia pertenece a la clase media. La fotografía se pone al servicio de la sociedad, usando diferentes frentes, pero creando canales de intercambio que admiten filtraciones inimaginables en otras épocas.

Si, como asegura Susan Sontag, la fotografía confiere importancia a lo que es captado , también es verdad que lo hace más cercano, más plausible. Hasta la llegada de la fotografía, gran parte de la masa apenas si tenía conocimiento visual de sus líderes. Tan solo algunas siluetas en monedas, o eventuales retratos vistos en momentos casuales, servían para representar a la cabeza de sociedad frente a las bases. Este hecho hacía que los reyes, o los caudillos religiosos llevaran consigo una aureola de ese misterio y de ese encanto que tiene aquello de lo que se habla mucho pero no se tiene una constancia certera y material. La magia de la intangibilidad. Los retratos fotográficos de las clases dominantes tienen un poder de autentificación más que de representación, que los legitima ciertamente, pero también, en cierta forma, los humaniza. ¿Acaso las revoluciones sociales no le deben mucho de su ímpetu a la desmitificación de los poderosos? Si casi cuatro siglos antes, Miguel Ángel creaba a Dios pintándolo, ahora cualquier hijo de vecino podía “poseer” a las grandes personalidades, impresas sus imágenes en un pedazo de papel. La carga simbólica que empieza a recaer sobre el retrato fotográfico no dejará de afectar a ningún sector de la humanidad. Si muchos grupos humanos tradicionales consideraron por largo tiempo a los artefactos fotográficos como instrumentos malignos, pues se roban el espíritu de las gentes, también las sociedades occidentales más adelantadas siguen esclavizadas por la mágica ubicuidad que posee la fotografía. Romper una instantánea, aun quemarla, con la imagen de alguien específico, representa un ritual de un valor significativo nada despreciable.

Otros dos hechos contribuyeron a la categórica expansión de la fotografía. El primero, su asociación con la prensa y el periodismo. Dijimos ya que la fotografía se volvió inmediatamente la mejor forma de hacer crónica, no solo por la síntesis discursiva que posee, sino también por razones prácticas; los primeros fotógrafos profesionales salieron de las desempleadas filas de pintores y periodistas que debieron ponerse al día. Aunque a estas alturas es cuestionable si la imagen fotográfica posee una autenticidad al 100%, -sobretodo en asuntos que comprometen juicios y decisiones delicadas, pues como afirma Robert Doisneau, la fotografía es un “testigo falso” - la fotografía como documento social no ha tenido competencia hasta nuestros días, ni siquiera con la arremetida del video.

La segunda arma con la que contó la fotografía para divulgarse, fue la infinita posibilidad de multiplicarse, pues el mejor aliado del periodismo gráfico será la reproductividad en masa de los medios impresos. En primer término los diarios y luego las revistas, produjeron un tránsito de imágenes de proyecciones gigantescas. Si el retrato fotográfico se inició en Francia, fue en Alemania donde germinó de mejor manera el foto-periodismo, pues en todas las ciudades alemanas, después de la firma del Tratado de Versalles y con el empuje bávaro por reconstruirse, van a aparecer decenas de revistas ilustradas. Una vez más los adelantos técnicos permiten una mayor ductibilidad en la confección y distribución de las imágenes. Desde el primitivo fotograbado hasta la invención de la offset, el espacio que obtendría la fotografía en los medio impresos irá creciendo e irá monopolizando la transmisión de mensajes. Con la revista ilustrada, las fotos se vuelven más accesibles y las imágenes de las personalidades de la política, el arte y los deportes, empiezan a tejer lo que se llegará a conocer como la iconósfera de la sociedad. Los hogares en las culturas occidentales se vuelven el asidero cotidiano de la nueva mitología urbana al iniciar el siglo XX. Si durante siglos la palabra impresa no admitía cuestionamiento, la imagen impresa pasará a regir de manera totalitaria. No será casualidad que los totalitarismos hayan visto en el alto poder persuasivo de la fotografía un importante puntal de sus políticas de expansión. Adolfo Hitler lo entendió desde que fundó su partido, reclutando a un fotógrafo personal que controlaría toda la producción de sus imágenes durante su gestión. Así se aseguró un discurso visual que no admitía segundas lecturas y se granjeaba una omnipresencia determinante .

El control de los retratos de una persona tiene que ver con un nuevo ingrediente de la historia de la iconografía: la fotogenia. Las personalidades relevantes de la sociedad, aquellas que en siglos pasados hacían que los pintores los retrataran en un estado casi de perfección, ahora, ante las dificultades que crea la certeza fotográfica, descubren un espectro, o más bien una dimensión, de interés en la captación de imágenes; el ángulo, el valor de plano, la fuente de luz y otros sutiles factores, desestabilizan la capacidad mimética de la fotografía y la vuelven vulnerable, susceptible de simple manipulación. Esto hace que los nuevos fotógrafos se distancien de los fotógrafos primitivos, quienes, en palabras de Barthes, cumplían una simple función de opertores . Los nuevos operadores, valorizan más los términos en los que se dará la relación con el modelo, en virtud de un resultado que provoque satisfacción mutua. El carisma, que etimológicamente significa la capacidad de producir milagros, hallará en la fotografía el escaparate ideal, pues arroja las mejores evidencias. En términos de Max Weber, la legitimidad tradicional que da la estirpe, y la legitimidad racional que da la ley, se complemente con la legitimidad carismática que da el poder de influir en los demás ; y el estudiado retrato multiplicado en los medios impresos, ahorra recursos y tiempo, hecho esencial en la ascensión de un líder o un icono de la modernidad.

Será Erich Salomón el padre del foto-periodismo. Con la ayuda de película sensible que no requería del uso de flash, supo abrir un espacio a la fotografía moderna, el retrato no posado, la instantánea no planificada, improvisada, lo que se conocerá como la cámara cándida. Su experimentación en este campo aumentó cuando en 1925 se construye la cámara Leica, que era muy práctica, no requería de trípode, usaba un formato pequeño pero continuo, y era muy fácil de ocultar. Las imágenes captadas con este sistema, mostraban a grandes estadistas en actitudes bastante pedestres. Las estrellas del cine, que en muy poco tiempo se habían constituido en los nuevos ídolos y guías de la sociedad, eran atrapadas en instantáneas, a veces comprometedoras pero siempre humanizadoras. El gran público recibió con regocijo este nuevo estilo de reportaje gráfico, que mucho estimulaba un voyerismo latente y aparentemente inocente. Por su parte Hans Baumann lleva el reportaje gráfico hacia las calles y la gente común. Las fotografías cotidianas de los ciudadanos en los parques, en las piscinas o en los estadios, también son muy bien recibidas por el público que ve en ellas signos de empatía y reconocimiento. El primigenio anhelo de individualidad que proveía el retrato fotográfico se complementa con la posibilidad de verse reflejado en los otros, en ese eterno juego de la identidad.

Paralelamente a los fotógrafos profesionales, y gracias a las facilidades económicas que brindaban los avances tecnológicos, nace el fotógrafo aficionado. Con la cámara portátil y la película de carrete, la fotografía se vuelve un medio cada vez más extendido. Luego, en 1947, vendrán la cámara Polaroid, que no necesitará de laboratorio, las pequeñas cámaras automáticas llamadas pokett, de bolsillo, y por último en nuestros días, las simplísimas cámaras digitales. Todas estas posibilidades han contribuido a la democratización de la producción de imágenes. Ahora prácticamente cualquier individuo se convierte en cronista de su época, y cualquier ser humano sobre la tierra es susceptible de ser perennizado en el tiempo, dotado de carisma o no, con la intención de influir en los demás o tan sólo con la idea de testificar un instante en el devenir histórico.

A fin de cuentas la fotografía es fundamentalmente silencio, un silencio esencial de imágenes que nos hablan del tiempo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario